在基因測序、疾病診斷、藥物篩選等生物醫學領域,生物芯片憑借“高通量、高靈敏、微型化”的優勢,實現了“一滴樣本、多項檢測”的突破,而這一切的核心,源于其背后融合了微電子、微機械與生物技術的精密加工工藝。從芯片基板的制備到生物分子的固定,生物芯片加工需在微米甚至納米尺度上完成復雜結構與功能的構建,每一步工藝的精度與可靠性,都直接決定生物芯片的檢測效率與準確性。

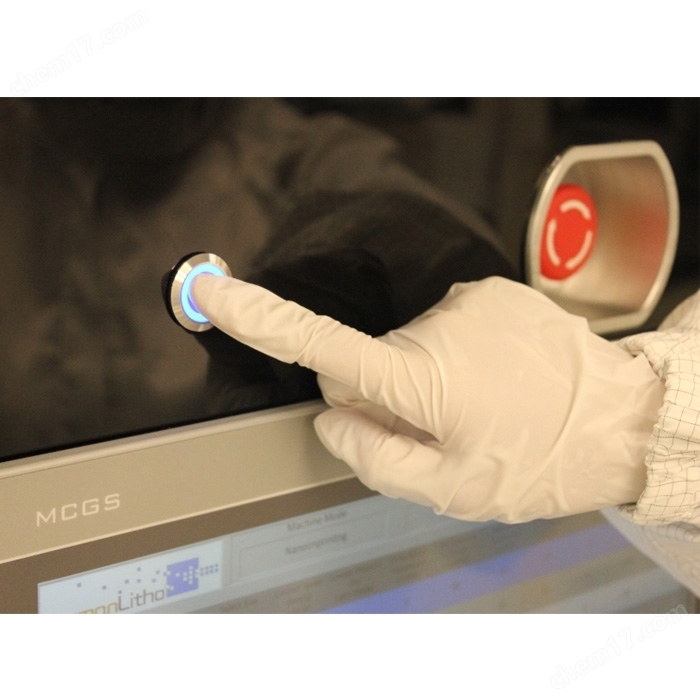

生物芯片加工工藝的核心是基板微加工:打造檢測畫布。生物芯片的基板需通過微加工工藝制作微通道、微反應池等結構,為生物檢測提供微型化反應空間。目前主流采用光刻與刻蝕技術:光刻工藝利用紫外光或電子束,將微通道圖案轉移至基板表面的光刻膠上,線寬精度可達1-10μm,確保微通道的尺寸一致性;干法刻蝕或濕法刻蝕則根據圖案去除多余基板材料,形成深度為10-100μm的微通道,通道內壁粗糙度需控制在納米級,避免影響液體流動與生物分子吸附。例如,在基因芯片的基板加工中,需制作間距均勻的微陣列凹槽,為后續固定探針分子提供精準位點;而在微流控芯片中,復雜的微通道網絡需通過多層光刻與鍵合工藝實現,確保液體在芯片內精準流動與反應。

其次是生物功能化:賦予芯片檢測能力。基板微結構完成后,需通過生物功能化工藝在芯片表面固定探針分子,這是生物芯片實現特異性檢測的關鍵。首先需對基板表面進行改性處理——例如在玻璃基板表面涂覆硅烷偶聯劑,引入氨基或羧基活性基團,增強探針分子的結合穩定性;隨后采用點樣法將探針分子精準滴加到微陣列位點上,點樣精度需控制在±5μm,確保每個位點的探針濃度均勻;最后通過烘烤、交聯等工藝實現探針分子的牢固固定,避免檢測過程中脫落。以蛋白芯片為例,抗體探針需通過共價鍵與基板表面結合,結合效率需達90%以上,才能確保對目標抗原的高靈敏度捕獲。

最后是封裝與集成:保障芯片“穩定工作”。生物芯片需通過封裝實現樣本進樣、信號檢測與外部設備連接,同時避免外界污染。封裝工藝需在芯片表面集成進樣口、出樣口與檢測窗口,采用激光焊接或低溫鍵合技術將蓋板與基板密封,密封強度需確保芯片在1-5atm壓力下無泄漏;針對需要光學檢測的芯片,檢測窗口需采用高透光率的石英或藍寶石材料,避免光信號損失;此外,部分生物芯片還需集成微型傳感器與信號處理電路,實現“檢測-信號轉換-數據輸出”的一體化,例如在基因測序芯片中,集成CMOS圖像傳感器可實時捕捉DNA合成過程中的熒光信號,大幅提升測序效率。

隨著精準醫療、個性化診療的發展,生物芯片加工工藝正朝著“更高通量、更高靈敏度、更低成本”方向升級。從基板微加工的納米級精度到生物功能化的高特異性,再到封裝集成的智能化,每一步技術創新都推動生物芯片在臨床診斷、藥物研發等領域的廣泛應用。